- 過去記事一覧

- カテゴリ

- アーカイブ

-

- アーカイブ一覧

- 2025年12月(5)

- 2025年11月(6)

- 2025年10月(6)

- 2025年9月(10)

- 2025年8月(3)

- 2025年7月(9)

- 2025年6月(7)

- 2025年5月(8)

- 2025年4月(5)

- 2025年3月(4)

- 2025年2月(6)

- 2025年1月(3)

- 2024年12月(2)

- 2024年11月(1)

- 2024年10月(1)

- 2024年2月(1)

- 2023年11月(1)

- 2023年10月(2)

- 2023年9月(1)

- 2023年7月(1)

- 2023年1月(3)

- 2022年10月(4)

- 2022年7月(1)

- 2022年6月(1)

- 2022年2月(1)

- 2021年12月(3)

- 2021年10月(1)

- 2021年9月(3)

- 2021年3月(1)

- 2021年2月(1)

- 2021年1月(1)

- 2020年12月(3)

- 2020年11月(2)

- 2020年10月(1)

- 2020年9月(3)

- 2020年8月(4)

- 2020年7月(2)

- 2020年2月(1)

- 2020年1月(4)

- 2019年12月(4)

- 2019年11月(3)

- 2019年10月(2)

- 2019年9月(1)

- 2019年8月(3)

- 2019年7月(6)

- 2019年6月(3)

- 2019年5月(1)

- 2019年3月(1)

- 2019年2月(3)

- 2019年1月(1)

- 2018年12月(3)

- 2018年11月(6)

- 2018年10月(8)

- 2018年9月(6)

- 2018年8月(3)

- 2018年7月(1)

- 2018年6月(2)

- 2018年5月(2)

- 2018年4月(3)

- 2018年3月(2)

- 2018年2月(5)

- 2017年12月(1)

- 2017年11月(1)

- 2017年7月(1)

- 2016年12月(1)

- 2016年11月(1)

- 2016年10月(1)

- 2016年9月(1)

- 2016年7月(2)

- 2016年6月(4)

- 2016年5月(6)

- 2016年4月(1)

- 2016年3月(2)

- 2016年1月(1)

- 2015年12月(2)

- 2015年11月(4)

- 2015年10月(1)

- 2015年9月(8)

- 2015年8月(5)

- 2015年7月(8)

- 2015年6月(2)

- 2015年5月(3)

- 2015年4月(2)

- 2015年3月(3)

- 2015年2月(1)

- 2014年12月(3)

- 2014年11月(2)

- 2014年10月(3)

- 2014年8月(2)

- 2014年7月(4)

- 2014年6月(1)

- 2014年5月(2)

- 2014年4月(5)

- 2014年3月(2)

第23回アクセス研究会学術集会・総会

第23回アクセス研究会学術集会・総会がパシフィコ横浜で開催されました。

検査室からは2演題の発表があり、共同演者として参加しました。

主に、透析シャントのエコー検査に関する研究発表等を聴講しました。

今回学んだことを、医療に還元していきたいと思います。

大会長の吉田一成先生と記念撮影をして頂きました。

大会長の吉田一成先生と記念撮影をして頂きました。

ホテル近くのみなとみらいを散策しました。

ホテル近くのみなとみらいを散策しました。

臨床検査技師 正木千晶

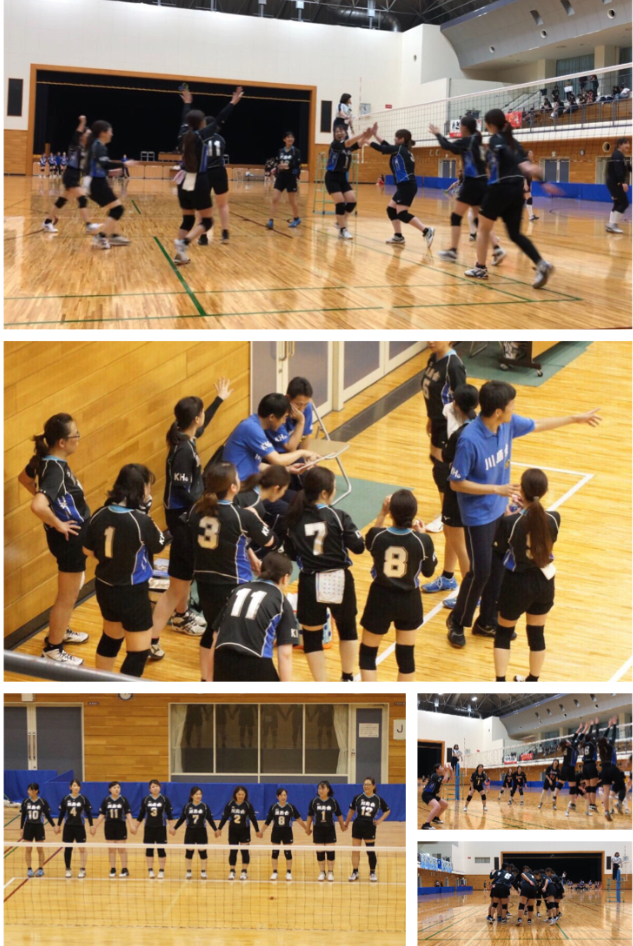

第48回職場対抗ミックスバレーボール大会

9月22日(日)、北島町民体育センターで行われた第48回職場対抗ミックスバレーボール大会に参加しました。

川島会を含む3チーム総当たりで戦いました。

1試合目は、3セットまでもつれ込みましたが川島会の粘り強いプレーで1勝する事が出来ました。

2試合目は、2セットストレート勝ちで祈願の優勝を手にすることが出来ました。

私は川島会のバレーボールチームに参加させてもらって初めての優勝でしたが、今回もとても良い経験をさせていただきました。

また機会があれば是非参加したいです。

.png)

ちょこっと見学会 8月20日(火)

今年の夏は「ちょこっと見学会」を4回予定していて、これは3回目の見学会の様子です。

今回は4名の参加でそれぞれ学校も違いますし、既卒の方も参加してくれました。

本日のメニューは♡

病院の概要説明

動画で見る川島病院の1年間

川島病院・川島透析クリニック見学

入職3年目の看護師の体験談2名

昼食(懇親会)

半日の短い時間でちょこっとしか説明できなかったかもしれませんが、雰囲気は知って頂けたかと思います。

皆様の入職を心からお待ちしています。

本日は、お疲れさまでした。

KHG阿波踊り2019 夏

今年もきました!KHGの熱い夏が!

2019年はなんと120名以上での阿波踊り!

まずは出発前に

いよいよ桟敷へ

.png)

子供たちも頑張ります!

.png)

今年は台風の影響で、残念ながら2日間阿波踊りが中止になりましたが、阿波踊り初日は雨も降らず踊りこめました。

来年も頑張ります!!

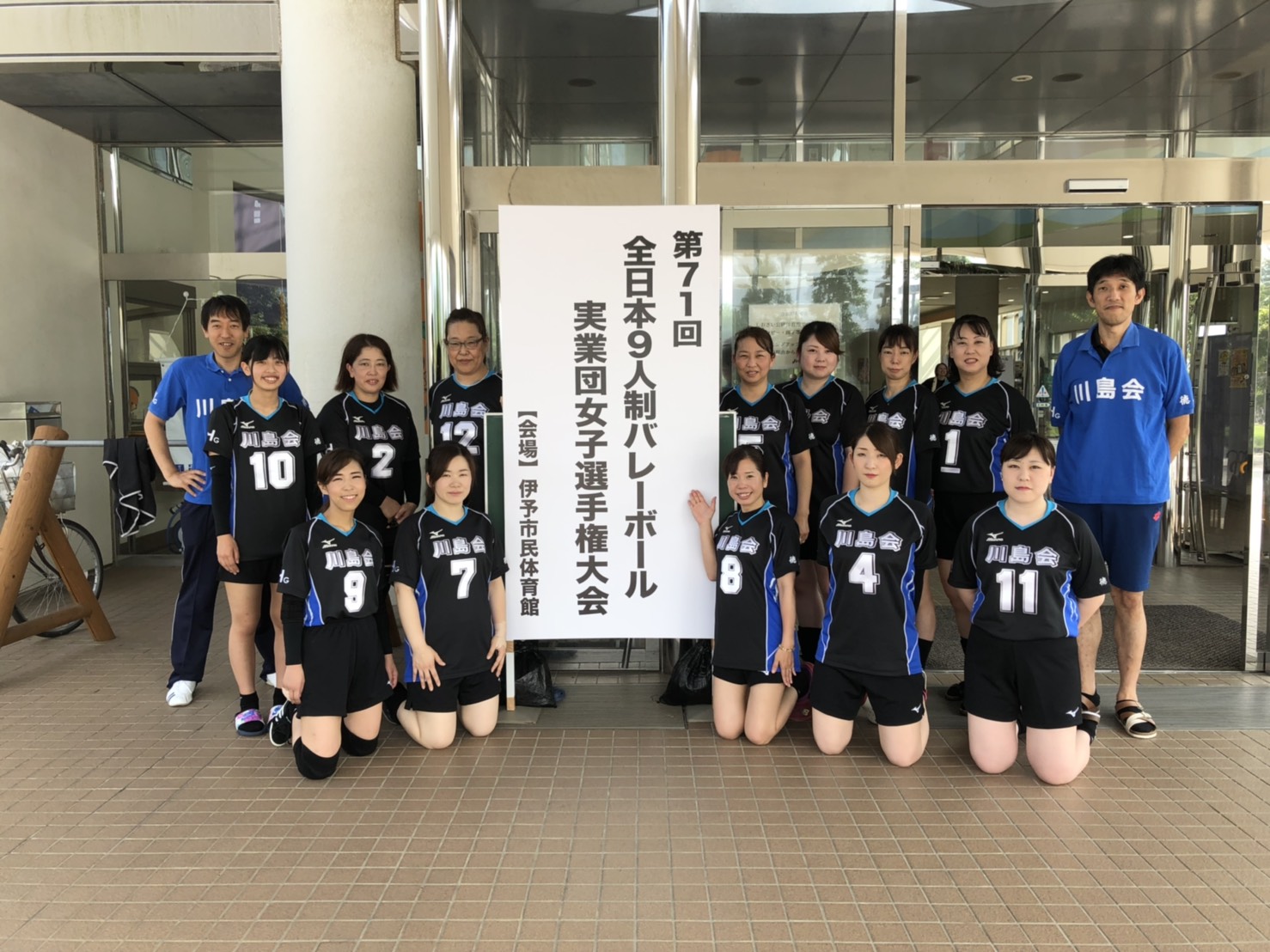

第71回全日本9人制バレーボール実業団女子選手権大会

2019年7月26日~7月28日に愛媛県で開催された第71回全日本9人制バレーボール実業団女子選手権大会に徳島県女子チーム代表として川島会バレーボール部女子チームが出場しました。

チームワークは負けない!

チームワークは負けない!

~結果~

2019年7月26日(日) 開会式:愛媛県松山総合体育館

2019年7月27日(土) 予選リーグ:愛媛県伊予市民体育館

・花王コスメ小田原(神奈川県) 2-0 川島会

・川之江バレーボール同好会(愛媛県) 2-0 川島会

2019年7月28日(日) 強化トーナメント:愛媛県伊予市民体育館

・菜果(兵庫県) 2-0 川島会

全国大会のプレーを目の当たりにし、圧倒された2日間でした。しかしながら、職場チームならではのチームワークや強み、楽しみ方などたくさん勉強になりました。

今回、遠方より足を運んで下さった方々の応援は非常に心強く、力になりました。徳島県協会役員の方々とも交流を持つことができ、応援もしていただきました。ありがとうございました。

また近県チームとは練習試合等の約束をし、遠方のチームとは来年の再会を約束し、大変有意義な時間を過ごすことが出来ました。

記念Tシャツ購入、着用! 健闘後の食事会。笑顔付き!

記念Tシャツ購入、着用! 健闘後の食事会。笑顔付き!

初めての女子チーム結成、全国大会の挑戦にご支援いただいた川島会長はじめ職員、ご家族の皆様に感謝し、今後はもっといい報告が出来るよう益々練習に励みます。

今後とも川島会バレーボール部の応援よろしくお願い致します。

参加したメンバーで記念撮影。充実した時間でした!!

参加したメンバーで記念撮影。充実した時間でした!!

追伸~開会式と試合開始時にはチーム紹介のアナウンスがありました。

全国大会の会場に響く『川島会』に鳥肌が立ちました。

クラーク 藤澤真弓