- 過去記事一覧

- カテゴリ

- アーカイブ

-

- アーカイブ一覧

- 2026年1月(5)

- 2025年12月(6)

- 2025年11月(6)

- 2025年10月(6)

- 2025年9月(10)

- 2025年8月(3)

- 2025年7月(9)

- 2025年6月(7)

- 2025年5月(8)

- 2025年4月(5)

- 2025年3月(4)

- 2025年2月(6)

- 2025年1月(3)

- 2024年12月(2)

- 2024年11月(1)

- 2024年10月(1)

- 2024年2月(1)

- 2023年11月(1)

- 2023年10月(2)

- 2023年9月(1)

- 2023年7月(1)

- 2023年1月(3)

- 2022年10月(4)

- 2022年7月(1)

- 2022年6月(1)

- 2022年2月(1)

- 2021年12月(3)

- 2021年10月(1)

- 2021年9月(3)

- 2021年3月(1)

- 2021年2月(1)

- 2021年1月(1)

- 2020年12月(3)

- 2020年11月(2)

- 2020年10月(1)

- 2020年9月(3)

- 2020年8月(4)

- 2020年7月(2)

- 2020年2月(1)

- 2020年1月(4)

- 2019年12月(4)

- 2019年11月(3)

- 2019年10月(2)

- 2019年9月(1)

- 2019年8月(3)

- 2019年7月(6)

- 2019年6月(3)

- 2019年5月(1)

- 2019年3月(1)

- 2019年2月(3)

- 2019年1月(1)

- 2018年12月(3)

- 2018年11月(6)

- 2018年10月(8)

- 2018年9月(6)

- 2018年8月(3)

- 2018年7月(1)

- 2018年6月(2)

- 2018年5月(2)

- 2018年4月(3)

- 2018年3月(2)

- 2018年2月(5)

- 2017年12月(1)

- 2017年11月(1)

- 2017年7月(1)

- 2016年12月(1)

- 2016年11月(1)

- 2016年10月(1)

- 2016年9月(1)

- 2016年7月(2)

- 2016年6月(4)

- 2016年5月(6)

- 2016年4月(1)

- 2016年3月(2)

- 2016年1月(1)

- 2015年12月(2)

- 2015年11月(4)

- 2015年10月(1)

- 2015年9月(8)

- 2015年8月(5)

- 2015年7月(8)

- 2015年6月(2)

- 2015年5月(3)

- 2015年4月(2)

- 2015年3月(3)

- 2015年2月(1)

- 2014年12月(3)

- 2014年11月(2)

- 2014年10月(3)

- 2014年8月(2)

- 2014年7月(4)

- 2014年6月(1)

- 2014年5月(2)

- 2014年4月(5)

- 2014年3月(2)

XRシリーズ(SP-50)メンテナンストレーニング

1月21日・22日の2日間、兵庫県神戸市にあるシスメックス株式会社にて、XRシリーズ(SP-50)のメンテナンストレーニングを受講しました。

普段の検査業務では確認することのない装置内部を理解することで、日常的に行っているメンテナンスの重要性を改めて認識する機会となりました。

今回の研修で得た知識を活かし、今後も安定した検査結果を提供できるよう努めてまいります。

生化学自動分析装置「JCA-ZS050」基礎コース

2026年1月14(水)から1月16日(金)にかけて、2025年9月より当院で本稼働している生化学自動分析装置「JCA-ZS050(日本電子社)」の講習プログラムに参加しました。

本講習では、装置の基本操作およびメンテナンスの習得を目標とし、講義と実習が行われました。

実際に装置を操作しながら、操作方法の再確認に加え、これまで知らなかった機能や、トラブル発生時の対応方法についても詳しく学ぶことができました。

今回の講習で学んだことを日々の業務に活かし、今後も適切な機器の保守点検を行うことで、正確な検査結果を迅速に提供できるよう心掛けてまいります。

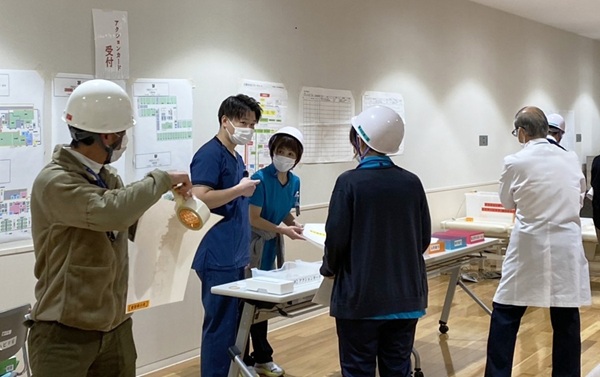

災害訓練実施

2026年1月18日、当院にて災害訓練を実施しました。

当日はまず研修室に集合し、オリエンテーションを行った後、21時15分に震度6強の地震が発生した想定で訓練を開始しました。

私は透析室スタッフとして参加し、アクションカードを用いながら、患者さんの安否確認や透析機器、水処理装置などの被害状況の確認を行いました。

また、当院は徳島県中央部の透析基幹病院であることから、他施設の透析患者さんの受け入れを想定した訓練も実施しました。

受け入れ訓練は今回が初めてであり、戸惑う場面もありましたが、各自が状況を判断し、それぞれの役割を考えながら行動することができたと感じています。

災害はいつ発生するかわかりません。

有事の際には、今回の訓練で得た学びを活かし、落ち着いて対応できるよう努めていきたいと思います。

また、日頃からの訓練がいかに重要であるかを実感した機会となりました。

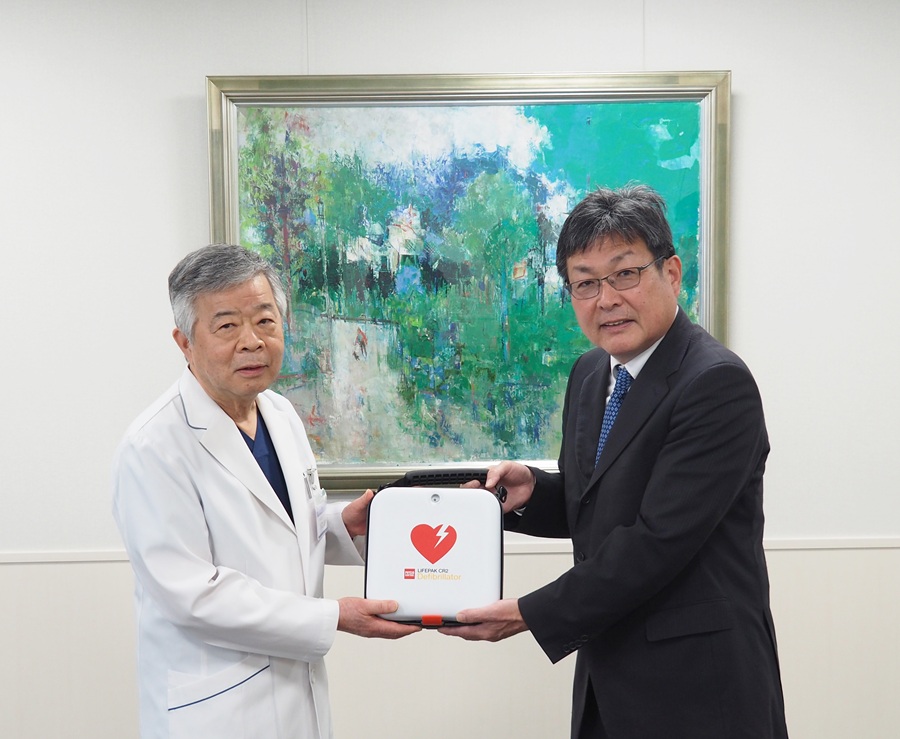

佐古小学校へAEDを寄贈しました

地域貢献活動の一環として、佐古小学校へAEDを寄贈いたしました。

児童・教職員の皆さま、地域の方々の安全確保に役立てていただければ幸いです。

今後も当院は、地域医療を担う医療機関として、地域社会に貢献できる取り組みを継続してまいります。

新年のご挨拶

あけましておめでとうございます。

旧年中は多くの皆さまに温かいご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

本年も地域の皆さまの健康を支えるため、職員一同努めてまいります。

なお、外来診療は1月5日(月)より開始いたします。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。